माँग और आपूर्ति: अर्थशास्त्र में उनकी भूमिका और महत्व

Created At - 2025-01-19

Last Updated - 2025-03-06

Last Updated - 2025-03-06

Table of Contents

- मांग (Demand)

- मांग के प्रकार (Types of Demand)

- 1. व्यक्तिगत मांग (Individual Demand)

- 1. बाजार मांग (Market Demand)

- 3. प्रतिस्थापन मांग (Substitute Demand)

- 4. पूरक मांग (Complementary Demand)

- 5. संयुक्त मांग (Joint Demand)

- 6. व्युत्पन्न मांग (Derived Demand)

- 7. प्रत्यक्ष मांग (Direct Demand)

- 8. अप्रत्यक्ष मांग (Indirect Demand)

- मांग के प्रकार का सारांश (Summary Table):

- मांग के निर्धारक कारक (Determinants of Demand)

- 1. वस्तु का मूल्य (Price of the Commodity)

- 2. उपभोक्ता की आय (Income of the Consumer)

- 3. उपभोक्ता की पसंद व प्रवृत्ति (Consumer Preferences and Tastes)

- 4. पूरक वस्तुओं के मूल्य (Price of Complementary Goods)

- 5. प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य (Price of Substitute Goods)

- 6. जनसंख्या (Population)

- 7. भविष्य की अपेक्षाएँ (Future Expectations)

- 8. वितरण की असमानता (Inequality of Income)

- 9. ऋण सुविधा (Availability of Credit)

- मांग के निर्धारक कारकों का सारांश (Summary Table):

- मांग का नियम (Law of Demand)

- मांग वक्र (Demand Curve) – चित्र सहित:

- मांग वक्र की विशेषताएँ (Features of Demand Curve):

- मांग का नियम क्यों लागू होता है?

- आपूर्ति (Supply)

- आपूर्ति का नियम (Law of Supply)

- आपूर्ति वक्र (Supply Curve)

- आपूर्ति के निर्धारक कारक (Determinants of Supply)

- आपूर्ति में बदलाव (Shift in Supply)

- आपूर्ति की लोच (Elasticity of Supply)

- आपूर्ति के नियम के अपवाद (Exceptions to Law of Supply)

- Demand and Supply से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स

मांग (Demand)

मांग का अर्थ (Meaning of Demand)

आर्थिक दृष्टि से "मांग" (Demand) का मतलब है किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा, जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित मूल्य पर, किसी निश्चित समय अवधि में, खरीदने के लिए इच्छुक (Willing) और सक्षम (Able) दोनों होते हैं।

मतलब केवल चाहने से मांग नहीं बनती, उसके लिए खरीदने की शक्ति (आय) और इच्छा दोनों जरूरी हैं।

सरल शब्दों में:

मांग = इच्छा + क्रय शक्ति (आय) + समय

मांग की परिभाषा (Definition of Demand in Hindi):

“मांग वह मात्रा है, जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित मूल्य पर, निश्चित समय में खरीदने के लिए तैयार और समर्थ होते हैं।”

उदाहरण (Example of Demand):

मान लीजिए:

| वस्तु का नाम | मूल्य (₹ प्रति किलो) | मांगी गई मात्रा (किलो में) |

|---|---|---|

| चीनी | ₹40 | 5 किलो |

👉 यदि ₹40 प्रति किलो के भाव पर कोई व्यक्ति 5 किलो चीनी खरीदना चाहता है और उसके पास पैसा भी है, तो इसे मांग कहा जाएगा।

लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है या वह ₹40 के मूल्य पर चीनी नहीं लेना चाहता, तो उसे मांग नहीं माना जाएगा।

मांग के आवश्यक तत्व (Essential Elements of Demand):

- वस्तु/सेवा – किसी वस्तु या सेवा के लिए ही मांग बनती है।

- मूल्य (Price) – मांग हमेशा किसी निश्चित मूल्य पर होती है।

- समय (Time Period) – मांग किसी निश्चित अवधि के लिए होती है।

- इच्छा (Desire) – उपभोक्ता को वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए।

- क्रय शक्ति (Purchasing Power) – उपभोक्ता के पास वस्तु खरीदने की क्षमता होनी चाहिए।

मांग की विशेषताएँ (Features of Demand):

- मांग में केवल इच्छा नहीं, भुगतान करने की शक्ति भी होनी चाहिए।

- मांग मूल्य के साथ जुड़ी होती है।

- मांग समय के साथ बदलती रहती है।

- विभिन्न उपभोक्ताओं की मांग मिलकर कुल मांग (Market Demand) बनाती है।

मांग के प्रकार (Types of Demand)

1. व्यक्तिगत मांग (Individual Demand)

यह एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु या सेवा की वह मांग है, जिसे वह निश्चित मूल्य और समय में खरीदने के लिए तैयार होता है।

उदाहरण: राम ₹50 किलो के हिसाब से 2 किलो चीनी खरीदना चाहता है।

1. बाजार मांग (Market Demand)

यह सभी उपभोक्ताओं की कुल मांग होती है। जब बाजार में मौजूद सभी व्यक्तियों की मांग को जोड़ा जाता है, तो वह बाजार मांग कहलाती है।

उदाहरण: पूरे गाँव में 100 लोग हैं, और सभी मिलाकर 500 किलो चीनी खरीदते हैं।

3. प्रतिस्थापन मांग (Substitute Demand)

इसमें ऐसी वस्तुओं की मांग होती है, जो एक-दूसरे का विकल्प होती हैं। यदि एक वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ सकती है।

उदाहरण: चाय और कॉफी, अगर चाय महंगी हो गई तो लोग कॉफी की मांग बढ़ा सकते हैं।

4. पूरक मांग (Complementary Demand)

पूरक वस्तुएँ वे हैं, जिनका एक साथ उपयोग होता है। एक की मांग दूसरी पर निर्भर करती है।

उदाहरण: कार और पेट्रोल। कार की मांग बढ़ेगी तो पेट्रोल की भी मांग बढ़ेगी।

5. संयुक्त मांग (Joint Demand)

जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ होती है, तो उसे संयुक्त मांग कहते हैं।

उदाहरण: आटा और पानी, दोनों मिलकर रोटी बनाने के लिए जरूरी हैं।

6. व्युत्पन्न मांग (Derived Demand)

यह मांग तब उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु की मांग, किसी अन्य वस्तु की मांग पर निर्भर करती है।

उदाहरण: ईंट, सीमेंट की मांग मकान बनाने की मांग पर निर्भर करती है।

7. प्रत्यक्ष मांग (Direct Demand)

ऐसी मांग जो उपभोक्ता अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है।

उदाहरण: कपड़े, खाना, मोबाइल आदि।

8. अप्रत्यक्ष मांग (Indirect Demand)

ऐसी मांग जो उत्पादन के लिए की जाती है, यानी जो वस्तुएं उपभोक्ता की जगह उत्पादन में काम आती हैं।

उदाहरण: मशीनें, औजार, कच्चा माल आदि।

मांग के प्रकार का सारांश (Summary Table):

| मांग का प्रकार | अर्थ | उदाहरण |

|---|---|---|

| व्यक्तिगत मांग | एक उपभोक्ता की मांग | राम की मांग |

| बाजार मांग | सभी उपभोक्ताओं की कुल मांग | पूरे गाँव की मांग |

| प्रतिस्थापन मांग | विकल्प वस्तुओं की मांग | चाय - कॉफी |

| पूरक मांग | साथ उपयोग की वस्तुओं की मांग | कार - पेट्रोल |

| संयुक्त मांग | एक साथ जरूरी वस्तुएँ | आटा - पानी |

| व्युत्पन्न मांग | दूसरी मांग पर आधारित | सीमेंट - मकान |

| प्रत्यक्ष मांग | उपभोग के लिए | कपड़े |

| अप्रत्यक्ष मांग | उत्पादन के लिए | मशीनें |

मांग के निर्धारक कारक (Determinants of Demand)

1. वस्तु का मूल्य (Price of the Commodity)

मूल्य मांग का सबसे महत्वपूर्ण कारक है।

🔹 जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, तो उसकी मांग घटती है।

🔹 जब मूल्य घटता है, तो मांग बढ़ती है।

👉 इसे ही हम मांग का नियम (Law of Demand) कहते हैं।

2. उपभोक्ता की आय (Income of the Consumer)

उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का सीधा असर मांग पर पड़ता है।

🔹 आय बढ़ने पर अच्छी वस्तुओं (Normal Goods) की मांग बढ़ती है।

🔹 आय घटने पर सस्ती वस्तुओं (Inferior Goods) की मांग बढ़ सकती है।

3. उपभोक्ता की पसंद व प्रवृत्ति (Consumer Preferences and Tastes)

फैशन, परंपरा, विज्ञापन आदि से उपभोक्ताओं की पसंद बदलती रहती है, जिससे मांग भी प्रभावित होती है।

🔹 किसी वस्तु का ट्रेंड बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ती है।

🔹 फैशन से बाहर जाने पर मांग घट जाती है।

4. पूरक वस्तुओं के मूल्य (Price of Complementary Goods)

पूरक वस्तुएँ वे होती हैं जो साथ में उपयोग होती हैं।

🔹 जैसे पेट्रोल महंगा होगा तो कार की मांग पर भी असर पड़ेगा।

5. प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य (Price of Substitute Goods)

विकल्प वस्तुएँ (Substitutes) वे होती हैं जो एक-दूसरे का विकल्प बन सकती हैं।

🔹 जैसे चाय महंगी हुई तो कॉफी की मांग बढ़ सकती है।

6. जनसंख्या (Population)

🔹 जनसंख्या में वृद्धि से मांग बढ़ती है।

🔹 कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में मांग कम रहती है।

7. भविष्य की अपेक्षाएँ (Future Expectations)

यदि उपभोक्ताओं को लगता है कि भविष्य में वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, तो वे वर्तमान में अधिक खरीदारी कर सकते हैं, जिससे मांग बढ़ेगी।

8. वितरण की असमानता (Inequality of Income)

यदि समाज में अमीर लोगों की संख्या ज्यादा है तो महंगी वस्तुओं की मांग अधिक होगी। गरीब लोगों की संख्या ज्यादा होने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी।

9. ऋण सुविधा (Availability of Credit)

बाजार में आसान किस्तों या ऋण व्यवस्था उपलब्ध होने पर भी महंगी वस्तुओं जैसे गाड़ियों, फर्नीचर आदि की मांग बढ़ जाती है।

मांग के निर्धारक कारकों का सारांश (Summary Table):

| निर्धारक कारक | प्रभाव |

|---|---|

| वस्तु का मूल्य | मूल्य बढ़ेगा → मांग घटेगी |

| उपभोक्ता की आय | आय बढ़ेगी → मांग बढ़ेगी |

| पसंद व प्रवृत्ति | ट्रेंड बढ़ेगा → मांग बढ़ेगी |

| पूरक वस्तुओं का मूल्य | पूरक वस्तु महंगी → मांग घटेगी |

| प्रतिस्थापन वस्तु का मूल्य | विकल्प सस्ता → मांग घटेगी |

| जनसंख्या | जनसंख्या बढ़ेगी → मांग बढ़ेगी |

| भविष्य की अपेक्षा | भविष्य में मूल्य बढ़ेगा → अभी मांग बढ़ेगी |

| वितरण असमानता | अमीर ज्यादा → महंगी चीजों की मांग ज्यादा |

| ऋण सुविधा | आसान कर्ज → महंगी चीजों की मांग ज्यादा |

मांग का नियम (Law of Demand)

मांग का नियम का अर्थ (Meaning of Law of Demand):

मांग का नियम कहता है कि –

👉 "अन्य सभी परिस्थितियाँ समान रहने पर, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी मांग घटती है, और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है।"

मतलब, मूल्य (Price) और मांग (Demand) के बीच उल्टा (Inverse) संबंध होता है।

मांग का नियम का उदाहरण (Example of Law of Demand):

| मूल्य (₹ प्रति यूनिट) | मांग (यूनिट में) |

|---|---|

| ₹50 | 10 यूनिट |

| ₹40 | 20 यूनिट |

| ₹30 | 30 यूनिट |

| ₹20 | 40 यूनिट |

| ₹10 | 50 यूनिट |

👉 जैसे-जैसे मूल्य घटता है, मांग बढ़ती है।

👉 जैसे-जैसे मूल्य बढ़ता है, मांग घटती है।

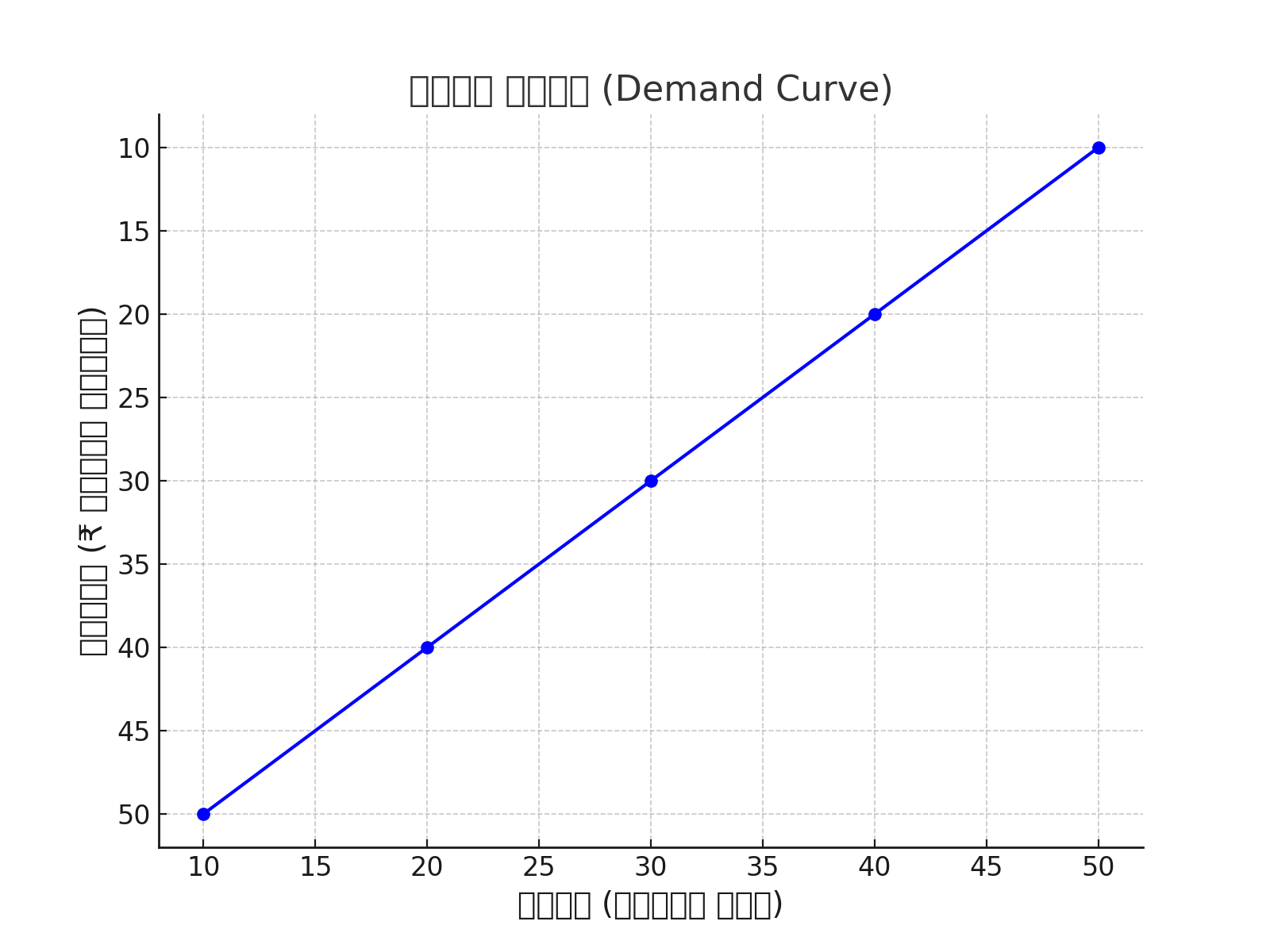

मांग वक्र (Demand Curve) – चित्र सहित:

यहाँ मांग वक्र को समझाने वाला एक सामान्य चित्र (आरेख) है:

समझिए:

- ऊपर की ओर Y-अक्ष (Vertical Line) पर मूल्य (Price) दिखाते हैं।

- दाईं ओर X-अक्ष (Horizontal Line) पर मांग (Quantity Demanded) दिखाते हैं।

- जब मूल्य ₹50 है, मांग 10 यूनिट है।

- जब मूल्य ₹10 है, मांग 50 यूनिट है।

- इन बिंदुओं को मिलाने पर एक नीचे की ओर ढलती रेखा बनती है, जिसे ही मांग वक्र (Demand Curve) कहा जाता है।

मांग वक्र की विशेषताएँ (Features of Demand Curve):

- यह बाएँ से दाएँ की ओर नीचे झुकता है।

- यह मूल्य और मांग के उल्टे संबंध को दिखाता है।

- सीधी रेखा के रूप में भी हो सकता है या घुमावदार भी हो सकता है, पर झुकाव हमेशा नीचे की ओर होगा।

मांग का नियम क्यों लागू होता है?

| कारण | अर्थ |

|---|---|

| प्रतिस्थापन प्रभाव | सस्ती वस्तु का उपयोग बढ़ेगा |

| आय प्रभाव | वास्तविक आय बढ़ेगी |

| सीमांत उपयोगिता | संतुष्टि कम होने लगेगी |

आपूर्ति (Supply)

आपूर्ति का अर्थ (Meaning of Supply)

आपूर्ति (Supply) का अर्थ है –

"किसी निश्चित मूल्य पर, किसी निश्चित समय में, बाजार में विक्रेता द्वारा किसी वस्तु या सेवा की दी जाने वाली मात्रा।"

साधारण भाषा में कहा जाए तो,

👉 "जितने अधिक मूल्य पर वस्तु को बेचा जा सकता है, उतनी अधिक मात्रा में वस्तु की आपूर्ति बाजार में की जाती है।"

उदाहरण:

मान लीजिए अगर गेहूं का बाजार मूल्य ₹20 प्रति किलोग्राम है, तो किसान 100 क्विंटल गेहूं बेचने के लिए तैयार है। लेकिन यदि गेहूं का मूल्य ₹25 प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो वही किसान 150 क्विंटल गेहूं की आपूर्ति करेगा।

इससे स्पष्ट है कि जैसे-जैसे मूल्य बढ़ेगा, आपूर्ति भी बढ़ेगी।

आपूर्ति की परिभाषा (Definition of Supply):

आपूर्ति वह मात्रा है जिसे उत्पादक या विक्रेता किसी निश्चित मूल्य पर, निश्चित अवधि में, बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करते हैं।

मुख्य बिंदु (Key Points of Supply):

| बिंदु | विवरण |

|---|---|

| मूल्य | मूल्य के अनुसार आपूर्ति बदलती है। |

| समय अवधि | आपूर्ति एक निश्चित अवधि के लिए होती है। |

| इच्छा और क्षमता | विक्रेता की इच्छा और उत्पादन क्षमता पर निर्भर। |

| बाजार | आपूर्ति बाजार में बेची जाने वाली मात्रा है। |

आपूर्ति का चार्ट के रूप में उदाहरण (Example Table):

| मूल्य (₹ प्रति यूनिट) | आपूर्ति (यूनिट में) |

|---|---|

| ₹10 | 50 यूनिट |

| ₹20 | 100 यूनिट |

| ₹30 | 150 यूनिट |

| ₹40 | 200 यूनिट |

| ₹50 | 250 यूनिट |

👉 जैसे-जैसे मूल्य बढ़ता है, आपूर्ति बढ़ती है।

👉 जैसे-जैसे मूल्य घटता है, आपूर्ति घटती है।

आपूर्ति का नियम (Law of Supply)

आपूर्ति का नियम कहता है कि –

अन्य सभी परिस्थितियाँ समान रहने पर, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी आपूर्ति बढ़ती है और मूल्य में कमी होने पर आपूर्ति घटती है।

सीधे शब्दों में,

👉 मूल्य और आपूर्ति के बीच सीधा (Direct) संबंध होता है।

👉 जब वस्तु का मूल्य बढ़ेगा → विक्रेता अधिक आपूर्ति करेंगे।

👉 जब वस्तु का मूल्य घटेगा → विक्रेता कम आपूर्ति करेंगे।

आपूर्ति का नियम की परिभाषा (Definition of Law of Supply):

प्रो. थॉमस के अनुसार:

“आपूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य कारक समान रहते हुए, वस्तु के मूल्य में वृद्धि के साथ उसकी आपूर्ति बढ़ती है, और मूल्य घटने के साथ उसकी आपूर्ति कम होती है।”

मुख्य विशेषताएँ (Features of Law of Supply):

- आपूर्ति और मूल्य में सीधा संबंध होता है।

- यह नियम तभी लागू होता है जब अन्य सभी कारक (जैसे तकनीक, कच्चा माल, टैक्स आदि) स्थिर हों।

- यह मुख्य रूप से सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है।

- आपूर्ति वक्र (Supply Curve) ऊपर की ओर झुकाव दिखाता है।

आपूर्ति का नियम का उदाहरण (Example of Law of Supply):

| मूल्य (₹ प्रति यूनिट) | आपूर्ति (यूनिट में) |

|---|---|

| ₹10 | 50 यूनिट |

| ₹20 | 100 यूनिट |

| ₹30 | 150 यूनिट |

| ₹40 | 200 यूनिट |

| ₹50 | 250 यूनिट |

👉 जैसे-जैसे मूल्य बढ़ता है, आपूर्ति बढ़ती है।

👉 जैसे-जैसे मूल्य घटता है, आपूर्ति घटती है।

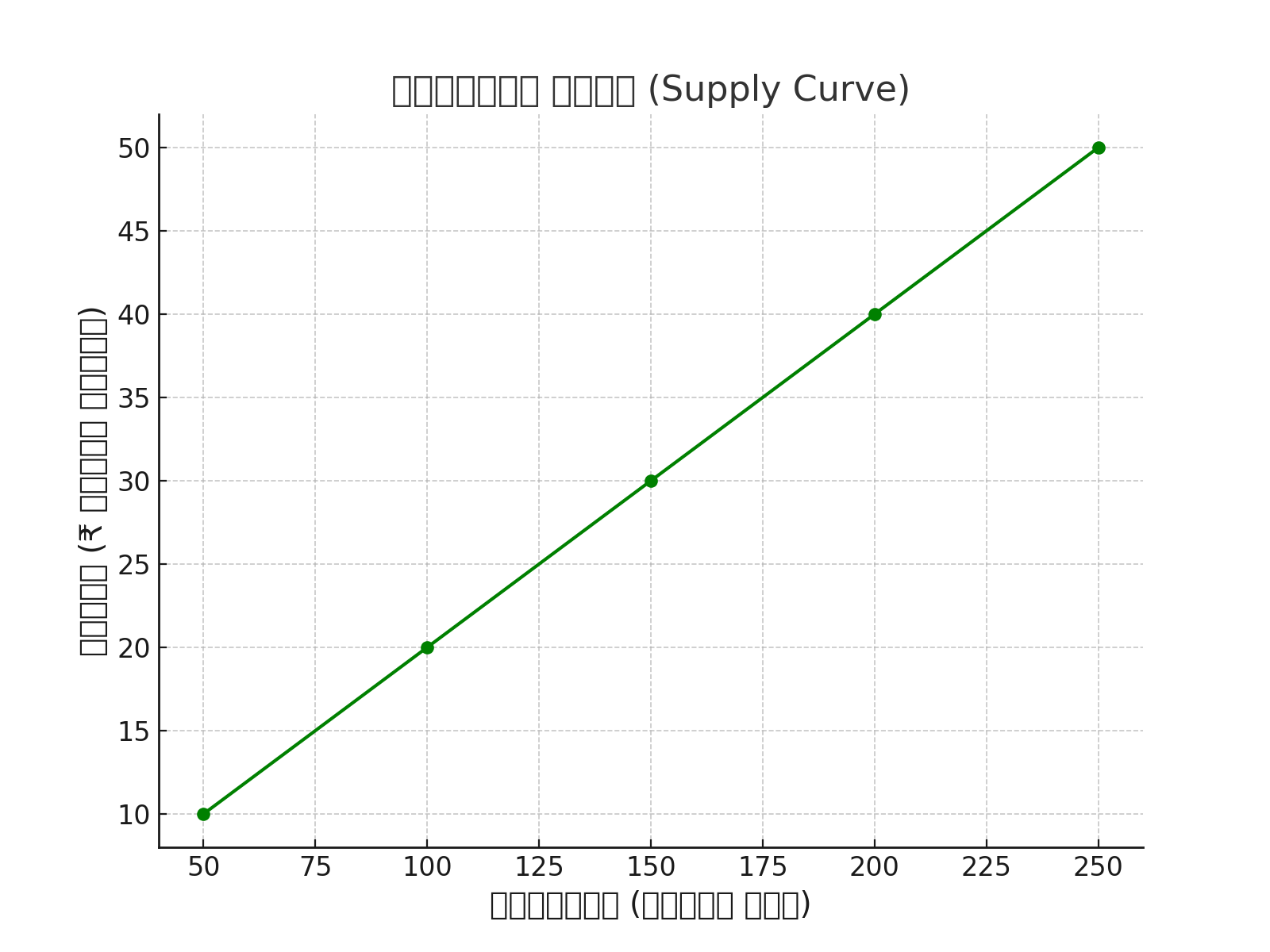

आपूर्ति वक्र (Supply Curve)

यहाँ आपूर्ति वक्र का एक साधारण चित्र समझिए:

समझिए:

- ऊपर की ओर Y-अक्ष (Vertical Axis) पर मूल्य (Price) दिखाया गया है।

- दाईं ओर X-अक्ष (Horizontal Axis) पर आपूर्ति (Quantity Supplied) दिखाया गया है।

- जैसे-जैसे मूल्य बढ़ता है, आपूर्ति भी बढ़ती है, जिससे रेखा ऊपर की ओर झुकती है।

- इस रेखा को आपूर्ति वक्र (Supply Curve) कहते हैं।

आपूर्ति का नियम क्यों लागू होता है?

| कारण | विवरण |

|---|---|

| लाभ की प्रेरणा | उच्च मूल्य पर विक्रेता अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। |

| उत्पादन में विस्तार | मूल्य बढ़ने पर उत्पादन बढ़ाना आसान हो जाता है। |

| नए उत्पादकों का प्रवेश | उच्च मूल्य पर नए विक्रेता बाजार में आते हैं। |

आपूर्ति के नियम की सीमाएँ (Limitations of Law of Supply):

- कृषि उत्पादों पर हमेशा लागू नहीं होता।

- पुराने स्टॉक वाली वस्तुओं पर भी सीमित प्रभाव।

- समयावधि कम हो तो उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं।

- प्राकृतिक आपदाओं में आपूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती।

आपूर्ति के निर्धारक कारक (Determinants of Supply)

आपूर्ति के निर्धारक कारक वे सभी तत्व होते हैं जो बाजार में किसी वस्तु की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं।

👉 केवल मूल्य ही नहीं, बल्कि कई अन्य कारक भी आपूर्ति को बढ़ाने या घटाने में भूमिका निभाते हैं।

जब ये कारक बदलते हैं, तो आपूर्ति वक्र (Supply Curve) में बदलाव होता है, चाहे वस्तु का मूल्य समान ही क्यों न हो।

मुख्य आपूर्ति के निर्धारक कारक (Main Determinants of Supply):

| क्रमांक | निर्धारक कारक | विवरण |

|---|---|---|

| 1️⃣ | वस्तु का मूल्य (Price of the Commodity) | मूल्य बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है और घटने पर घटती है। |

| 2️⃣ | उत्पादन लागत (Cost of Production) | लागत अधिक होगी तो आपूर्ति घटेगी; लागत कम होगी तो आपूर्ति बढ़ेगी। |

| 3️⃣ | तकनीकी प्रगति (Technology) | नई तकनीक से उत्पादन तेज और सस्ता होता है, जिससे आपूर्ति बढ़ती है। |

| 4️⃣ | कर और सब्सिडी (Taxes and Subsidies) | कर बढ़ने पर आपूर्ति घटती है, सब्सिडी मिलने पर बढ़ती है। |

| 5️⃣ | प्राकृतिक परिस्थितियाँ (Natural Conditions) | कृषि उत्पादों में बारिश, सूखा, बाढ़ जैसे हालात आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। |

| 6️⃣ | उत्पादकों की संख्या (Number of Sellers) | अधिक उत्पादक होंगे तो आपूर्ति ज्यादा होगी। |

| 7️⃣ | भविष्य की अपेक्षाएँ (Future Expectations) | भविष्य में मूल्य बढ़ने की आशंका होने पर वर्तमान आपूर्ति घट सकती है। |

| 8️⃣ | संयुक्त आपूर्ति (Joint Supply) | किसी वस्तु के साथ दूसरी वस्तु बनने पर दोनों की आपूर्ति बढ़ती है। |

| 9️⃣ | प्रतिस्पर्धात्मक आपूर्ति (Competitive Supply) | एक ही संसाधन से दो वस्तुएँ बनती हैं तो एक की आपूर्ति बढ़ने पर दूसरी की घटेगी। |

आसान उदाहरण (Simple Example):

👉 अगर गेहूं उगाने के लिए बारिश अच्छी हो जाए (प्राकृतिक कारण), तो गेहूं की आपूर्ति बढ़ जाएगी।

👉 अगर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए तो कार निर्माण की लागत बढ़ेगी और आपूर्ति घटेगी।

👉 अगर कंप्यूटर बनाने की नई तकनीक आई तो कम लागत में ज्यादा उत्पादन होगा और आपूर्ति बढ़ेगी।

निर्धारक कारकों का प्रभाव (Effect of Determinants on Supply):

| कारक | प्रभाव |

|---|---|

| लागत कम → | आपूर्ति बढ़ेगी। |

| लागत अधिक → | आपूर्ति घटेगी। |

| नई तकनीक → | आपूर्ति बढ़ेगी। |

| कर बढ़े → | आपूर्ति घटेगी। |

| सब्सिडी मिले → | आपूर्ति बढ़ेगी। |

| बुरा मौसम → | आपूर्ति घटेगी। |

| अच्छे मौसम → | आपूर्ति बढ़ेगी। |

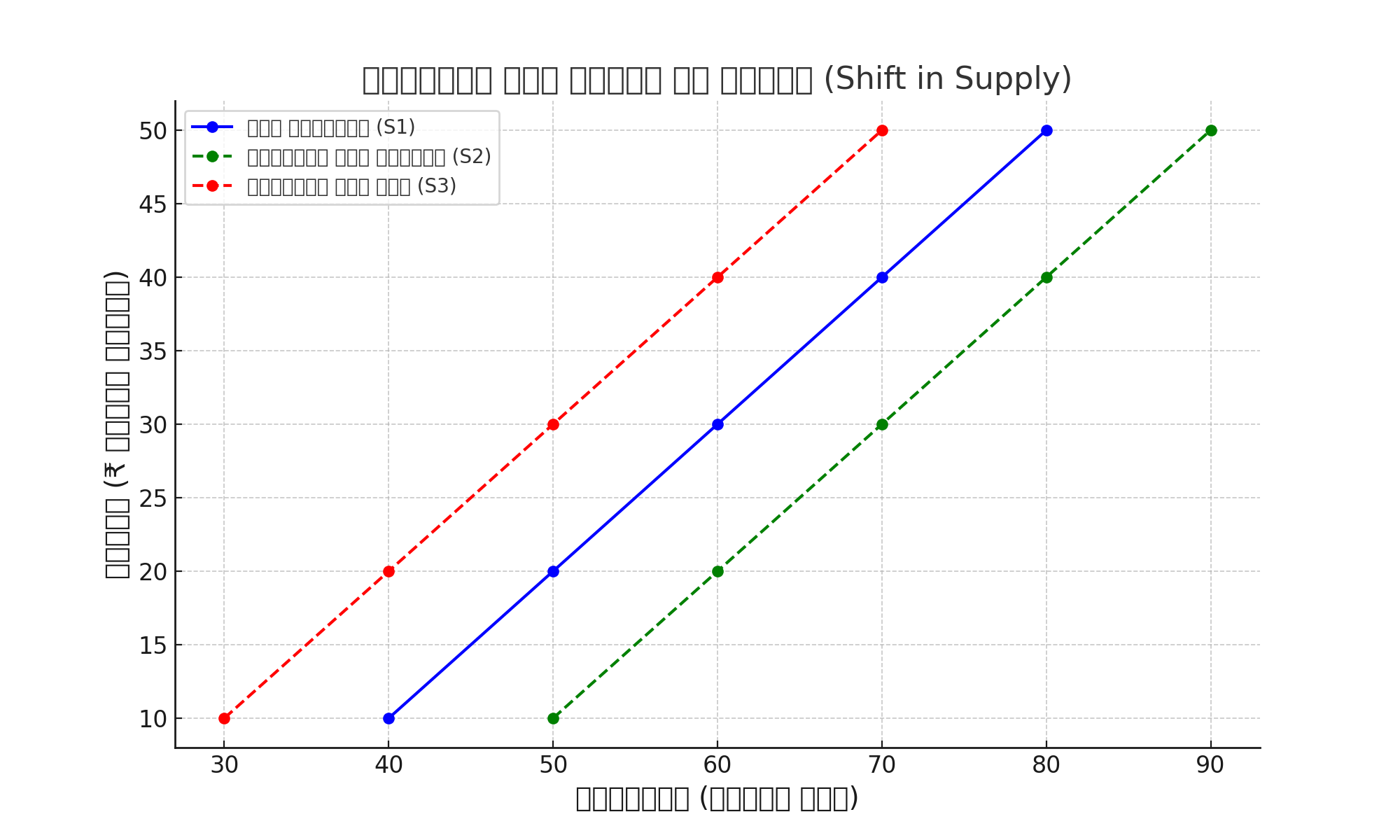

आपूर्ति में बदलाव (Shift in Supply)

जब किसी वस्तु की आपूर्ति में परिवर्तन केवल मूल्य में बदलाव के कारण न होकर अन्य बाहरी कारणों से होता है, तो उसे आपूर्ति में बदलाव (Shift in Supply) कहा जाता है।

👉 जब आपूर्ति बढ़ती या घटती है, जबकि मूल्य समान रहता है, तो आपूर्ति वक्र (Supply Curve) दाईं ओर या बाईं ओर खिसक जाता है।

आपूर्ति में बदलाव के प्रकार (Types of Shift in Supply):

आपूर्ति में दो प्रकार के बदलाव होते हैं:

| प्रकार | विवरण |

|---|---|

| 1️⃣ वृद्धि (Increase in Supply) | जब समान मूल्य पर अधिक मात्रा में वस्तु की आपूर्ति की जाए। |

| 2️⃣ कमी (Decrease in Supply) | जब समान मूल्य पर कम मात्रा में वस्तु की आपूर्ति की जाए। |

1. आपूर्ति में वृद्धि (Increase in Supply):

जब अन्य कारकों जैसे लागत में कमी, तकनीकी सुधार, सब्सिडी आदि के कारण आपूर्ति बढ़ती है, तो आपूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है।

उदाहरण:

सरकार ने टैक्स कम कर दिया, जिससे कार की उत्पादन लागत घटी, और निर्माता ने ज्यादा कारें सप्लाई कर दीं।

2. आपूर्ति में कमी (Decrease in Supply):

जब लागत बढ़ने, टैक्स बढ़ने, कच्चे माल की कमी, या प्राकृतिक आपदा जैसे कारणों से आपूर्ति घटती है, तो आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है।

उदाहरण:

बारिश खराब हो गई, जिससे गेहूं का उत्पादन कम हुआ और आपूर्ति घट गई।

आपूर्ति में बदलाव का चित्र (Shift in Supply Diagram):

इस ग्राफ में:

- नीला रेखा (S1) = मूल आपूर्ति वक्र।

- हरा रेखा (S2) = आपूर्ति में वृद्धि।

- लाल रेखा (S3) = आपूर्ति में कमी।

आपूर्ति में बदलाव के कारण (Causes of Shift in Supply):

| कारण | प्रभाव |

|---|---|

| उत्पादन लागत में बदलाव | लागत कम → आपूर्ति बढ़ेगी, लागत अधिक → घटेगी। |

| तकनीकी प्रगति | नई तकनीक → आपूर्ति बढ़ेगी। |

| सरकार की नीतियाँ | टैक्स बढ़े → आपूर्ति घटेगी, सब्सिडी → बढ़ेगी। |

| प्राकृतिक आपदाएँ | सूखा, बाढ़ → आपूर्ति घटेगी। |

| भविष्य की उम्मीदें | कीमतें बढ़ने की आशंका → आपूर्ति घट सकती है। |

मूल्य में बदलाव और आपूर्ति में बदलाव का अंतर (Difference between Change in Quantity Supplied and Shift in Supply):

| आधार | मात्रा में परिवर्तन | आपूर्ति में परिवर्तन |

|---|---|---|

| कारण | केवल मूल्य में बदलाव | अन्य सभी कारक (लागत, तकनीक, कर आदि) |

| वक्र पर प्रभाव | वक्र के एक ही रेखा पर गति | वक्र का दाईं या बाईं ओर खिसकना |

| उदाहरण | मूल्य बढ़े → आपूर्ति बढ़े | टैक्स घटे → आपूर्ति बढ़े (मूल्य स्थिर रहते हुए) |

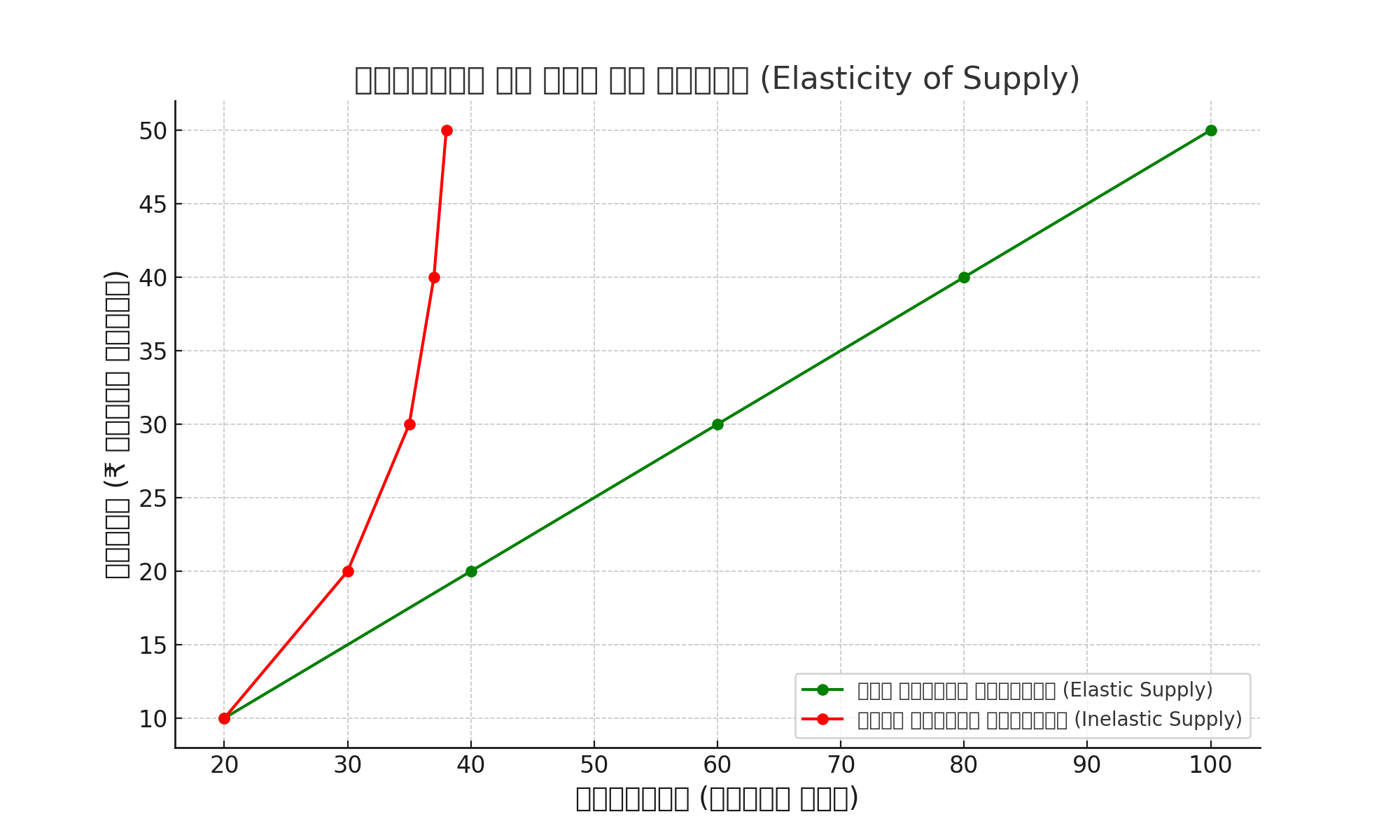

आपूर्ति की लोच (Elasticity of Supply)

आपूर्ति की लोच (Elasticity of Supply) से तात्पर्य है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसकी आपूर्ति में किस प्रतिशत तक बदलाव आता है।

यह आपूर्ति की संवेदनशीलता को मापता है कि कीमतें बदलने पर आपूर्तिकर्ता कितनी मात्रा में वस्तु की आपूर्ति बढ़ाते या घटाते हैं।

परिभाषा:

आपूर्ति की लोच वह माप है जो यह बताता है कि कीमत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात में आपूर्ति कितनी बदलती है।

आपूर्ति की लोच का सूत्र (Formula of Elasticity of Supply):

🔹 सामान्य सूत्र:

आपूर्ति की लोच (Es) = % में आपूर्ति में बदलाव ÷ % में मूल्य में बदलाव

🔹 गणितीय सूत्र:

Es = (ΔQ ÷ ΔP) × (P ÷ Q)

जहाँ:

- Es = आपूर्ति की लोच

- ΔQ = आपूर्ति में बदलाव (नई आपूर्ति - पुरानी आपूर्ति)

- ΔP = मूल्य में बदलाव (नया मूल्य - पुराना मूल्य)

- P = पुराना (मूल) मूल्य

- Q = पुरानी (मूल) आपूर्ति

आपूर्ति की लोच के प्रकार (Types of Elasticity of Supply):

| प्रकार | विवरण |

|---|---|

| 1️⃣ अति लोचदार आपूर्ति (Es > 1) | मूल्य में छोटे बदलाव पर अधिक आपूर्ति में बदलाव। |

| 2️⃣ एकात्मक लोच (Es = 1) | मूल्य और आपूर्ति दोनों में समान प्रतिशत बदलाव। |

| 3️⃣ अल्प लोचदार आपूर्ति (Es < 1) | मूल्य में ज्यादा परिवर्तन पर कम आपूर्ति में बदलाव। |

| 4️⃣ शून्य लोच (Es = 0) | मूल्य बदलने पर भी आपूर्ति में कोई बदलाव नहीं। |

| 5️⃣ अनंत लोच (Es = ∞) | मूल्य में मामूली बदलाव पर असीमित आपूर्ति। |

आपूर्ति की लोच का चित्र (Elasticity of Supply Diagram):

समझिए:

- जब वक्र अधिक खड़ा होता है तो लोच कम होती है।

- जब वक्र समतल होता है तो लोच अधिक होती है।

आपूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Elasticity of Supply):

| कारण | प्रभाव |

|---|---|

| उत्पादन समय | जल्दी उत्पादन संभव हो तो लोच अधिक। |

| संसाधनों की उपलब्धता | अधिक संसाधन हों तो लोच अधिक। |

| भंडारण क्षमता | भंडारण संभव हो तो आपूर्ति अधिक लचीली। |

| उत्पादन प्रकृति | जटिल उत्पादन में लोच कम होती है। |

| दीर्घकाल व अल्पकाल | दीर्घकाल में लोच अधिक होती है। |

आपूर्ति के नियम के अपवाद (Exceptions to Law of Supply)

आपूर्ति का नियम कहता है कि "जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, तो उसकी आपूर्ति बढ़ती है और जब मूल्य घटता है, तो आपूर्ति घटती है।"

लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, जहाँ यह नियम काम नहीं करता। इन्हीं विशेष परिस्थितियों को "आपूर्ति के अपवाद" कहा जाता है।

आपूर्ति के नियम के प्रमुख अपवाद:

| क्रमांक | अपवाद का नाम | विवरण |

|---|---|---|

| 1️⃣ | कृषि उत्पाद | प्राकृतिक आपदाओं, मौसम या खराब फसल के कारण उत्पादन सीमित होता है, भले ही कीमतें बढ़ जाएं, लेकिन आपूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती। |

| 2️⃣ | दुर्लभ वस्तुएं | जैसे ऐतिहासिक वस्तुएं, पेंटिंग्स, प्राचीन मूर्तियाँ आदि जिनकी संख्या सीमित होती है, कीमत बढ़ने पर भी आपूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती। |

| 3️⃣ | मजदूरी का अपवाद | कभी-कभी ज्यादा वेतन मिलने पर लोग कम काम करना पसंद करते हैं, ताकि वे आराम कर सकें, जिससे श्रम की आपूर्ति घट जाती है। |

| 4️⃣ | भविष्य की उम्मीदें | अगर उत्पादक को लगता है कि भविष्य में कीमतें और बढ़ेंगी, तो वे वर्तमान में आपूर्ति कम कर सकते हैं, जिससे ज्यादा मुनाफा हो सके। |

| 5️⃣ | सरकारी नियंत्रण | कुछ वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाए गए कोटे, कर, या नियंत्रण के कारण कीमत बढ़ने के बावजूद आपूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती। |

| 6️⃣ | युद्ध और आपातकाल | युद्ध, महामारी या लॉकडाउन जैसे हालात में उत्पादन और आपूर्ति पर असर पड़ता है, चाहे कीमतें कितनी भी बढ़ जाएं। |

आसान भाषा में समझें:

कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ चाहे कीमतें बढ़ती रहें, लेकिन वस्तु की आपूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती या घटाई नहीं जा सकती। इन्हीं स्थितियों को आपूर्ति के नियम के अपवाद" कहा जाता है।

याद रखने का ट्रिक:

- प्राकृतिक कारण – फसलें, आपदाएँ

- मानव कारण – मजदूरी, भविष्य की उम्मीदें

- कानूनी कारण – सरकारी नियम, युद्ध

Demand and Supply से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स

बाजार संतुलन (Market Equilibrium)

अर्थ:

जब किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान होती है, तब बाजार में संतुलन बनता है। इस स्थिति को ही बाजार संतुलन कहा जाता है।

विशेषताएं:

- न तो अधिक मांग होती है और न ही अधिक आपूर्ति।

- बाजार में जितनी मात्रा में वस्तु की मांग है, उतनी ही मात्रा में आपूर्ति होती है।

- इस स्थिति में न तो खरीदार और न ही विक्रेता असंतुष्ट होते हैं।

संतुलन मूल्य और मात्रा (Equilibrium Price and Quantity)

अर्थ:

बाजार में वह मूल्य, जिस पर वस्तु की मांग और आपूर्ति बराबर होती है, उसे संतुलन मूल्य (Equilibrium Price) कहा जाता है।

और उस मूल्य पर खरीदी-बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा को संतुलन मात्रा (Equilibrium Quantity) कहते हैं।

सरल उदाहरण:

अगर ₹50 पर 100 यूनिट की मांग और आपूर्ति दोनों बराबर हैं, तो ₹50 संतुलन मूल्य और 100 यूनिट संतुलन मात्रा है।

अधिक मांग और अधिक आपूर्ति (Excess Demand and Excess Supply)

अधिक मांग (Excess Demand):

जब किसी वस्तु का मूल्य संतुलन मूल्य से कम हो जाता है, तब मांग ज्यादा होती है, लेकिन आपूर्ति कम रहती है। इसे अधिक मांग कहते हैं।

👉 उदाहरण:

अगर संतुलन मूल्य ₹50 है, लेकिन वस्तु ₹30 में बिक रही है, तो लोग अधिक मात्रा में खरीदना चाहेंगे, पर उत्पादक कम आपूर्ति करेंगे।

अधिक आपूर्ति (Excess Supply):

जब किसी वस्तु का मूल्य संतुलन मूल्य से ज्यादा हो जाता है, तब आपूर्ति ज्यादा होती है, लेकिन मांग कम रह जाती है। इसे अधिक आपूर्ति कहते हैं।

👉 उदाहरण:

अगर संतुलन मूल्य ₹50 है, लेकिन वस्तु ₹70 में बिक रही है, तो उत्पादक ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्राहक कम खरीदेंगे।

संतुलन में बदलाव (Changes in Equilibrium)

बाजार में मांग या आपूर्ति के बदलने से संतुलन मूल्य और मात्रा भी बदल जाते हैं।

मांग बढ़ने पर:

- संतुलन मूल्य बढ़ता है।

- संतुलन मात्रा भी बढ़ती है।

आपूर्ति बढ़ने पर:

- संतुलन मूल्य घटता है।

- संतुलन मात्रा बढ़ती है।

मूल्य तंत्र (Price Mechanism)

अर्थ:

मूल्य तंत्र का अर्थ है कि बाजार में वस्तुओं के मूल्य कैसे तय होते हैं और यह कैसे मांग और आपूर्ति को संतुलित करता है।

मूल्य तंत्र की प्रक्रिया:

- अगर मांग ज्यादा है → कीमतें बढ़ेंगी।

- अगर आपूर्ति ज्यादा है → कीमतें घटेंगी।

- धीरे-धीरे बाजार खुद को संतुलित कर लेता है।

मूल्य तंत्र का महत्व:

- संसाधनों का सही वितरण।

- उत्पादन का दिशा-निर्देशन।

- उपभोक्ता और उत्पादक के बीच तालमेल।

-

-

-

-

-

-

-

-

-