लीबेन्स्टीन के क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत

Created At - 2023-09-14

Last Updated - 2024-08-28

Last Updated - 2024-08-28

Table of Contents

- लीबेन्स्टीन के क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत

- सिद्धांत की मान्यताएँ:-

- 1. आय बढ़ाने वाले और आय घटाने वाले कारक:

- 2. जनसंख्या दबाव और निर्धनता का दुश्चक्र:

- 3. साधनों और उपयोगों में अविभाज्यता:

- 4. आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहन की कमी:

- 5. मौजूदा प्रथाओं और प्रथाओं का प्रभाव:

- 6. 'आय बढ़ाने वाले' और 'आय घटाने वाले' के बीच संघर्ष:

- 7. आर्थिक विकास और उर्वरता दर के संबंध:

- 8. बंद अर्थव्यवस्था के रूप में बचत, आय, विनियोग:

- लेबेन्स्टीन के सिद्धांत की मुख्य बातें:-

- 1. जनसंख्या वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय का फलन (Population Growth is a Function of Per Capita Income):

- ग्राफ़ की व्याख्या:

- ग्राफ़ के बिंदु और वक्र:

- 2. आवश्यक विनियोग की मात्रा (Volume of Necessary Investment):

- 3. विकास के अभिकर्ता (Growth Agents):

- विकास के अभिकर्ता का परिमाणात्मक और गुणात्मक विकास:

- 4. प्रेरणाएं (Incentives):

- विकास के अभिकर्ताओं और प्रेरणाओं का संबंध

लीबेन्स्टीन के क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत

प्रोफेसर हार्वे लेबेन्स्टीन ने अपनी पुस्तक 'Economic Backwardness and Economic Growth' (1957) में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे 'न्यूनतम आवश्यक प्रयास सिद्धांत' कहा जाता है। उन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विकास के संबंध में अर्ध-विकसित देशों की समस्याओं का अध्ययन किया।

लेबेन्स्टीन के विचार में, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कुछ कारक होते हैं जो आय को बढ़ाने में मदद करते हैं (आय बढ़ाने वाले कारक), और कुछ कारक होते हैं जो आय को कम करते हैं (आय घटाने वाले कारक)। इन कारकों में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन अधिकांश स्थितियों में आय बढ़ाने वाले कारक अधिक प्रभावशाली होते हैं, जबकि जनसंख्या में वृद्धि आय को कम करने वाला कारक होता है। आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि आय बढ़ाने वाले कारक आय घटाने वाले कारकों की तुलना में अधिक प्रभावशाली हों। इसके लिए, आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता होती है, जिससे आर्थिक प्रगति हो सके।

सिद्धांत की मान्यताएँ:-

लेबेन्स्टीन के सिद्धांत की मुख्य मान्यताएँ निम्नलिखित हैं:

1. आय बढ़ाने वाले और आय घटाने वाले कारक:

आय बढ़ाने वाले कारक: ये वे कारक हैं जो आय को बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे कि तकनीकी प्रगति, पूंजी निवेश, और कुशल श्रम।

आय घटाने वाले कारक: ये वे कारक हैं जो आय को कम कर सकते हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, अवसंरचनात्मक समस्याएँ, और अन्य आर्थिक बाधाएँ।

2. जनसंख्या दबाव और निर्धनता का दुश्चक्र:

लेबेन्स्टीन का मानना है कि अर्ध-विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि निर्धनता और पूंजी संचय में अवरोध पैदा करती है। इस तरह, जनसंख्या वृद्धि एक स्थिर या घटती आय के कारण निर्धनता को बढ़ावा देती है, जिससे विकास और समृद्धि की गति धीमी हो जाती है।

3. साधनों और उपयोगों में अविभाज्यता:

संसाधनों और उनके उपयोग को सही तरीके से विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण अपूर्ण उपयोग और अप्रयोजनीयता होती है। यह अविभाज्यता आर्थिक विकास में रुकावट डालती है।

4. आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहन की कमी:

अर्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहन की कमी हो सकती है, जो कि अपर्याप्त निवेश, संसाधनों की कमी, या प्रौद्योगिकी की कमी के कारण हो सकती है।

5. मौजूदा प्रथाओं और प्रथाओं का प्रभाव:

पुरानी मान्यताएँ और प्रथाएँ नए विकासात्मक उपायों के खिलाफ काम कर सकती हैं। आर्थिक विकास के लिए प्रभावी हस्तक्षेप और नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

6. 'आय बढ़ाने वाले' और 'आय घटाने वाले' के बीच संघर्ष:

'आय बढ़ाने वाले' और 'आय घटाने वाले' कारकों के बीच संघर्ष होता है, जो कि आर्थिक विकास की गति और दिशा को प्रभावित करता है।

7. आर्थिक विकास और उर्वरता दर के संबंध:

आर्थिक विकास की वृद्धि के साथ उर्वरता दर घटती है। जब विकास दर एक न्यूनतम स्तर को पार करती है, तो जनसंख्या वृद्धि दर स्वाभाविक रूप से घटने लगती है।

8. बंद अर्थव्यवस्था के रूप में बचत, आय, विनियोग:

एक बंद अर्थव्यवस्था में बचत, आय, और विनियोग के बीच संबंध को ध्यान में रखा जाता है। यह दृष्टिकोण सुझाव देता है कि आर्थिक प्रणाली को समग्र रूप से समझने के लिए सभी घटकों को एक साथ देखा जाना चाहिए।

लेबेन्स्टीन का यह सिद्धांत यह समझाने में सहायक है कि कैसे अर्ध-विकसित देशों में न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता होती है ताकि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके और निर्धनता के चक्र को तोड़ा जा सके।

लेबेन्स्टीन के सिद्धांत की मुख्य बातें:-

1. जनसंख्या वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय का फलन (Population Growth is a Function of Per Capita Income):

लेबेन्स्टीन का कहना है कि जनसंख्या वृद्धि की दर प्रति व्यक्ति आय के स्तर के साथ बदलती है। यह संबंध विकास की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। सिद्धांत के अनुसार, आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि के बीच चार मुख्य अवस्थाएँ होती हैं:

प्रथम अवस्था (कम आय):

इस अवस्था में, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। जीवन-निर्वाह का स्तर न्यूनतम होता है। जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं, और इसलिए जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है। जनसंख्या स्थिर रहती है क्योंकि नई पीढ़ी का जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च स्तर पर होते हैं, जो किसी भी जनसंख्या वृद्धि को संतुलित कर देते हैं।

द्वितीय अवस्था (अधिक आय):

जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और जीवन-निर्वाह स्तर से ऊपर जाती है, तो मृत्यु दर घटती है क्योंकि अधिक आय और बेहतर जीवन-स्तर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाते हैं। हालांकि, जन्म दर तुरंत नहीं घटती, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। इस अवस्था में, जीवन-निर्वाह स्तर में सुधार के बावजूद जनसंख्या वृद्धि जारी रहती है।

तृतीय अवस्था (और अधिक आय वृद्धि):

जब प्रति व्यक्ति आय और अधिक बढ़ती है, तो बच्चों की 'उपभोग उपयोगिता' कम हो जाती है। इसका मतलब है कि बच्चों की आर्थिक भूमिका और महत्व घट जाता है। इसलिए, जन्म दर में कमी आती है और जनसंख्या वृद्धि की दर धीमी हो जाती है।

चतुर्थ अवस्था (बहुत अधिक आय):

इस अवस्था में, प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक होती है। जीवन-निर्वाह स्तर बहुत ऊँचा होता है, जिससे मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही कम हो जाती हैं। परिणामस्वरूप, जनसंख्या में बहुत कम वृद्धि होती है। इस स्थिति में, जनसंख्या स्थिर हो जाती है क्योंकि उच्च आय और जीवन-स्तर के साथ जन्म दर और मृत्यु दर संतुलित हो जाते हैं।

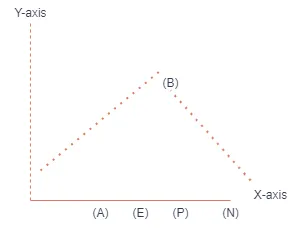

ग्राफ़ की व्याख्या:

ग्राफ़ में विभिन्न बिंदुओं और वक्रों का प्रयोग इन अवस्थाओं को स्पष्ट करने के लिए किया गया है:

X-अक्ष (Horizontal Axis): प्रति व्यक्ति आय के स्तर को दर्शाता है।

Y-अक्ष (Vertical Axis): जनसंख्या वृद्धि की दर को दर्शाता है।

ग्राफ़ के बिंदु और वक्र:

X-अक्ष (Horizontal Axis): प्रति व्यक्ति आय के स्तर को दर्शाता है।

Y-अक्ष (Vertical Axis): जनसंख्या वृद्धि की दर को दर्शाता है।

(A) बिंदु: जीवन-निर्वाह संतुलन का बिंदु। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की दर और प्रति व्यक्ति आय का स्तर स्थिर होता है।

(E) बिंदु: जनसंख्या वृद्धि की दर में गिरावट का बिंदु। इसके बाद जीवन-निर्वाह संतुलन स्थापित होता है।

(P), (N), (B), (C), (D) बिंदु: प्रति व्यक्ति आय के विभिन्न स्तरों पर जनसंख्या वृद्धि की दर को दर्शाते हैं।

(N) वक्र: जीवन-निर्वाह संतुलन वक्र। यह वक्र राष्ट्रीय आय और जनसंख्या वृद्धि के स्तर के बीच संतुलन को प्रकट करता है।

चार अवस्थाएँ:

1. प्रथम अवस्था (कम आय):

X-अक्ष के शुरुआती बिंदु पर: यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। जीवन-निर्वाह का स्तर न्यूनतम होता है। जनसंख्या वृद्धि की दर स्थिर होती है क्योंकि जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च हैं।

2. द्वितीय अवस्था (अधिक आय):

X-अक्ष पर बढ़ते बिंदु की ओर: जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, मृत्यु दर में कमी आती है लेकिन जन्म दर तुरंत नहीं घटती, जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है।

3. तृतीय अवस्था (और अधिक आय वृद्धि):

X-अक्ष पर और बढ़ते बिंदु की ओर: जब प्रति व्यक्ति आय और अधिक बढ़ती है, बच्चों की 'उपभोग उपयोगिता' घट जाती है, जिसके कारण जन्म दरें घटती हैं और जनसंख्या वृद्धि की दर धीमी हो जाती है।

4. चतुर्थ अवस्था (बहुत अधिक आय):

X-अक्ष के अंत में: प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक होती है। यहाँ पर मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही कम होती हैं, और जनसंख्या वृद्धि बहुत कम हो जाती है।

आवश्यक न्यूनतम प्रयास (Y):

ग्राफ़ में आवश्यक न्यूनतम प्रयास (Y) को दर्शाया गया है, जो कि प्रति व्यक्ति आय को एक निश्चित सीमा पार करने की आवश्यकता को दर्शाता है। इस न्यूनतम सीमा को पार करने पर जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आती है और जीवन-निर्वाह संतुलन स्थापित होता है।

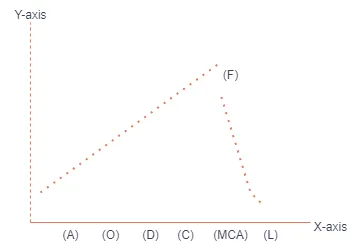

2. आवश्यक विनियोग की मात्रा (Volume of Necessary Investment):

विनियोजन की मात्रा:

1. आवश्यक न्यूनतम प्रयास:

विनियोजन की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि आय को घटाने वाली शक्तियों का सामना किया जा सके और साथ ही कुछ पूँजी निर्माण के लिए भी पर्याप्त राशि उपलब्ध हो।

लेबेन्स्टीन के अनुसार, अगर देश में वर्तमान आय-स्तर पर आवश्यक न्यूनतम प्रयास की मात्रा उपलब्ध नहीं है, तो विदेशी सहायता का भी सहारा लिया जा सकता है।

2. विनियोजन की विधि:

एकमुश्त या टुकड़ों में विनियोजन:

लेबेन्स्टीन का सुझाव है कि यदि एक मिनिमम आवश्यक प्रति व्यक्ति आय स्तर (MCA) और साम्य प्रति व्यक्ति आय (L) के बीच की छोटी-छोटी आवधियों में निवेश नहीं किया जा सकता है, तो इसे समयानुसार छोटे-छोटे किस्तों में किया जा सकता है।

इसका मतलब है कि पहले निवेश का प्रभाव दिखने के बाद दूसरा निवेश किया जा सकता है। यदि बड़े निवेश की बजाय छोटे-छोटे निवेश सही समय पर किए जाएं, तो वे अधिक प्रभावी हो सकते हैं।

ग्राफ़ के प्रमुख बिंदु और क्षेत्र:

X-अक्ष (Horizontal Axis): प्रति व्यक्ति आय के स्तर को दर्शाता है, जो किसी देश की आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है।

Y-अक्ष (Vertical Axis): जनसंख्या वृद्धि की दर और निवेश की मात्रा को दर्शाता है।

(A), (O), (D), (C), (F) बिंदु: ये बिंदु प्रति व्यक्ति आय के विभिन्न स्तरों पर जनसंख्या वृद्धि की दर को दर्शाते हैं।

(A): प्रारंभिक बिंदु जहाँ पर आय-स्तर न्यूनतम होता है और आर्थिक विकास की कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं होती।

(O): आय-स्तर में सुधार शुरू होता है, लेकिन अभी भी पर्याप्त विकास नहीं हुआ है।

(D): आय-स्तर में और सुधार होता है, जिससे आर्थिक विकास की गति तेज होती है।

(C): आय-स्तर उच्च स्तर पर पहुंचता है, और विकास की प्रक्रिया स्थिर होती है।

(F): अत्यधिक उच्च आय-स्तर जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की दर स्थिर होती है।

MCA (Critical Minimum Per Capita Income Level): यह बिंदु दर्शाता है कि न्यूनतम आवश्यक प्रति व्यक्ति आय स्तर क्या होना चाहिए ताकि आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो सके।

L (Equilibrium Per Capita Income Level): यह बिंदु दर्शाता है कि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक आय का साम्य स्तर क्या होना चाहिए, जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की दर और प्रति व्यक्ति आय संतुलित हो जाती है।

क्षेत्र (Area I) और (Area III): ये क्षेत्र आवश्यक न्यूनतम प्रयास की मात्रा को दर्शाते हैं।

क्षेत्र I: यह दर्शाता है कि कितना निवेश आवश्यक है ताकि आय को घटाने वाली शक्तियों का सामना किया जा सके और आय वृद्धि की दिशा में सकारात्मक प्रगति हो सके।

क्षेत्र III: यह दिखाता है कि कितनी अतिरिक्त पूँजी का निवेश आवश्यक है, जो कि पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

3. विकास के अभिकर्ता (Growth Agents):

1. उपक्रमी (Entrepreneur):

परिभाषा: उपक्रमी वह व्यक्ति होता है जो नई व्यापारिक प्रक्रियाओं और व्यवसायों की शुरुआत करता है। ये व्यक्ति नए विचारों को व्यावसायिक रूप में परिवर्तित करते हैं और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

योगदान: उपक्रमी बाजार की जरूरतों को पहचानते हैं, नवीन उत्पाद और सेवाएँ विकसित करते हैं, और आर्थिक गतिविधियों को उत्प्रेरित करते हैं। वे नवाचार को लागू करने और व्यावसायिक अवसरों को पहचानने में कुशल होते हैं। उनकी सक्रियता नई नौकरियों का सृजन करती है और पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहित करती है।

2. विनियोजक (Investor):

परिभाषा: विनियोजक वह व्यक्ति या संगठन होता है जो पूँजी निवेश करता है। ये निवेश निवेशकों की पूँजी को आर्थिक गतिविधियों में डालते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता और विकास को बढ़ावा मिलता है।

योगदान: विनियोजक निवेश के माध्यम से पूँजी निर्माण और संसाधन आवंटन को सुनिश्चित करते हैं। वे विकास परियोजनाओं, अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और औद्योगिक विस्तार में वित्तीय समर्थन प्रदान करते हैं। उनका योगदान विकास के लिए आवश्यक पूँजी की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है।

3. बचतकर्ता (Saver):

परिभाषा: बचतकर्ता वे व्यक्ति होते हैं जो अपनी आय का एक हिस्सा बचाते हैं और उसे भविष्य के निवेश के लिए उपलब्ध कराते हैं।

योगदान: बचतकर्ता वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, जो कि निवेश के लिए उपयोगी होती है। उनकी बचत निवेश के लिए पूँजी का स्रोत बनती है, जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। बचतकर्ता वित्तीय स्थिरता प्रदान करते हैं और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पूँजी को संचालित करते हैं।

4. नवप्रवर्तक (Innovator):

परिभाषा: नवप्रवर्तक वे व्यक्ति होते हैं जो नई तकनीकों, विचारों, और प्रक्रियाओं को अपनाते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं।

योगदान: नवप्रवर्तक नई प्रौद्योगिकियों और विधियों को लागू करते हैं, जो उत्पादकता और विकास को बढ़ावा देती हैं। वे समस्याओं का समाधान खोजते हैं और व्यापारिक प्रक्रियाओं में सुधार लाते हैं। उनके नवाचार से नए उत्पाद और सेवाएँ बाजार में आती हैं, जिससे विकास को गति मिलती है।

विकास के अभिकर्ता का परिमाणात्मक और गुणात्मक विकास:

लेबेन्स्टीन के अनुसार, विकास के अभिकर्ताओं का प्रभावशीलता उनके परिमाणात्मक (quantitative) और गुणात्मक (qualitative) विकास पर निर्भर करता है।

परिमाणात्मक विकास: यह अभिकर्ताओं की संख्या और उनकी क्षमताओं की वृद्धि को संदर्भित करता है। जैसे-जैसे देश में उपक्रमियों, विनियोजकों, बचतकर्ताओं, और नवप्रवर्तकों की संख्या बढ़ती है, विकास की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।

गुणात्मक विकास: यह अभिकर्ताओं की क्षमताओं और दक्षताओं की गुणवत्ता को संदर्भित करता है। उच्च गुणवत्ता के उपक्रमी, विनियोजक, बचतकर्ता, और नवप्रवर्तक अधिक प्रभावशाली होते हैं और अधिक प्रभावशाली परिणाम प्रदान करते हैं। जैसे-जैसे इनकी क्षमताएँ और कौशल में सुधार होता है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया और भी प्रभावी होती है।

4. प्रेरणाएं (Incentives):

लेबेन्स्टीन के अनुसार, विकास के लिए वृद्धि कारणों का विस्तार या संकुचन व्यक्तिगत प्रत्याशित फल, वास्तविक परिणाम, क्रियाओं और परिणामों के बीच की अन्योन्य क्रिया के प्रोत्साहन पर निर्भर करेगा। इसका मतलब है कि विकास अभिकर्ताओं के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के लिए प्रेरणाएं मौजूद होनी चाहिए। इन प्रेरणाओं के परिणामस्वरूप, आर्थिक विकास हो सकता है।

प्रेरणाओं के प्रकार:

1. शून्य-राशि प्रेरणा (Zero-sum incentive):

परिभाषा: शून्य-राशि प्रेरणा उन प्रेरणाओं को संदर्भित करती है जहां पर एक व्यक्ति या समूह का लाभ दूसरे व्यक्ति या समूह के नुकसान से आता है। इसमें सामाजिक लाभ की संभावना कम होती है और केवल व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

विशेषताएँ:

उत्पादन का वितरण: अर्द्ध-विकसित देशों में उत्पादन और संसाधनों का वितरण अक्सर असमान होता है। इससे कुछ व्यक्तियों को लाभ होता है, जबकि अधिकांश लोगों को सामाजिक लाभ नहीं होता।

आर्थिक लाभ: शून्य-राशि प्रेरणाएं अधिकतर उन स्थितियों में होती हैं जहाँ पर संसाधनों का बंटवारा मौजूदा स्थिति पर निर्भर होता है। इसमें आर्थिक गतिविधियों का विस्तार कम होता है और विकास की संभावना सीमित होती है।

उदाहरण: शून्य-राशि प्रेरणा के उदाहरण में सीमित संसाधनों का बंटवारा, भ्रष्टाचार, और एकाधिकार शामिल हैं, जहाँ पर लाभ केवल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित होता है और व्यापक सामाजिक लाभ नहीं होता।

प्रभाव:

विकास पर प्रभाव: शून्य-राशि प्रेरणाएं विकास को संकुचित कर सकती हैं, क्योंकि वे केवल व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान केंद्रित करती हैं और सामाजिक या राष्ट्रीय लाभ को प्रोत्साहित नहीं करतीं।

2. धनात्मक-राशि प्रेरणा (Positive-sum incentives):

परिभाषा: धनात्मक-राशि प्रेरणा उन प्रेरणाओं को संदर्भित करती है जहाँ पर सभी भागीदारों को लाभ होता है और कुल मिलाकर समाज का भी लाभ होता है। इसमें आर्थिक गतिविधियों और विकास के अवसरों का विस्तार होता है।

विशेषताएँ:

राष्ट्रीय आय में वृद्धि: धनात्मक-राशि प्रेरणाएं राष्ट्रीय आय में वृद्धि को संभव बनाती हैं। ये प्रेरणाएं विकास कार्यों के लिए आवश्यक निवेश और जोखिम को प्रोत्साहित करती हैं।

उत्पादन और जोखिम: ये प्रेरणाएं उत्पादन और जोखिम के आधार पर होती हैं। जब आर्थिक गतिविधियों में उत्पादन और जोखिम की संभावना होती है, तो विकास की प्रक्रिया भी सुगम होती है।

उदाहरण: धनात्मक-राशि प्रेरणाओं के उदाहरण में नई तकनीकों का अपनाना, अनुसंधान और विकास में निवेश, और व्यापारिक उद्यमशीलता शामिल हैं।

प्रभाव:

विकास पर प्रभाव: धनात्मक-राशि प्रेरणाएं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती हैं क्योंकि ये सामाजिक और राष्ट्रीय लाभ को भी ध्यान में रखती हैं। ये विकास के अभिकर्ताओं (जैसे उपक्रमी, विनियोजक, बचतकर्ता, नवप्रवर्तक) को प्रोत्साहित करती हैं और आर्थिक अवसरों का विस्तार करती हैं।

विकास के अभिकर्ताओं और प्रेरणाओं का संबंध

लेबेन्स्टीन के सिद्धांत के अनुसार, विकास के अभिकर्ता जैसे उपक्रमी, विनियोजक, बचतकर्ता, और नवप्रवर्तक, उन प्रेरणाओं से प्रभावित होते हैं जो उनके कार्यों और प्रयासों को प्रोत्साहित करती हैं।

उपक्रमी (Entrepreneur): उपक्रमी तब प्रभावी होते हैं जब उन्हें धनात्मक-राशि प्रेरणाएं मिलती हैं, जैसे व्यापार में लाभ की संभावना और नई तकनीकों को अपनाने के अवसर।

विनियोजक (Investor): विनियोजक तब अधिक निवेश करते हैं जब उन्हें विश्वास होता है कि उनका निवेश लाभकारी होगा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा।

बचतकर्ता (Saver): बचतकर्ता तब अधिक बचत करते हैं जब उन्हें यह पता चलता है कि उनकी बचत से लाभकारी निवेश संभव हो सकता है और इससे आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।

नवप्रवर्तक (Innovator): नवप्रवर्तक तब नवाचार करते हैं जब उन्हें वित्तीय या सामाजिक लाभ की उम्मीद होती है, और जब उन्हें इनोवेशन को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

निष्कर्ष

लेबेन्स्टीन के अनुसार, प्रेरणाएं विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शून्य-राशि प्रेरणाएं जहाँ पर व्यक्तिगत लाभ सामाजिक लाभ से मेल नहीं खाता, वहाँ आर्थिक विकास की प्रक्रिया संकुचित हो जाती है। इसके विपरीत, धनात्मक-राशि प्रेरणाएं, जहाँ पर सभी भागीदारों को लाभ होता है, विकास को प्रोत्साहित करती हैं और राष्ट्रीय आय में वृद्धि को संभव बनाती हैं। विकास के अभिकर्ताओं के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं और प्रयास प्रेरणाओं से प्रभावित होती हैं, और ये प्रेरणाएं विकास की दिशा और गति को निर्धारित करती हैं।

-

-

-

-

-

-

-

-

-